高齢者糖尿病の特徴から考える食事療法

ブログ2024.07.29

こんにちは!理事の下村薫です。

私たちの体は歳を重ねるごとに様々な機能が低下していきます。

低下する機能の中には、血糖値を下げるインスリンの分泌量や筋肉量の減少などもあることから、糖尿病をはじめとする生活習慣病の発症リスクも、高齢になるにつれて増加しているのです。

特に65歳以上の方の糖尿病「高齢者糖尿病」は、血糖コントロールが難しく、合併症や低血糖を起こすリスクが高くなりやすいため、身体の特徴に合わせて継続的に治療していくことが大切です。

今回は「高齢者糖尿病」についてご紹介していきます。

高齢者糖尿病の特徴

高齢者糖尿病には、高齢者特有の体の機能低下などによって症状や合併症の出方にも特徴があります。治療に向けて、まずは高齢者糖尿病の特徴を抑えておきましょう。

(1)症状が自覚できず重症化しやすい

65歳以下の糖尿病では、症状によって高血糖や低血糖を自覚できることがありますが、高齢の方は自律神経機能の低下により、症状を自覚しにくくなります。

そのため、高血糖や低血糖状態を見逃しやすく、重症化しやすいのが特徴です。

治療は継続して行い、血糖値をコントロールしていくことが重要です。

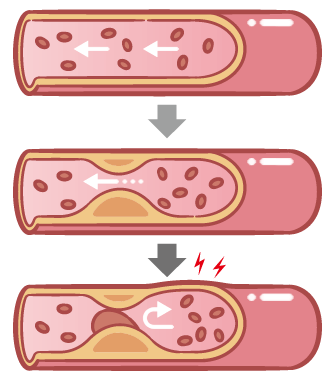

(2)細小血管障害・大血管障害の合併頻度が高い

糖尿病では一般的に血糖値が高い状態が続くと血管が傷つく、詰まるなどして合併症を起こしやすくなります。

高齢の方の場合は特に動脈硬化が進行しており、細小血管障害(神経障害、網膜症、腎症など)や大血管障害(虚血性心疾患、脳血管障害など)の合併頻度が高いのも特徴の一つです。

虚血性心疾患、脳血管障害と言われると馴染みが薄く、イメージしにくい方も多いかもしれませんが、心筋梗塞や脳梗塞などと言い換えられると、命に関わる危険性が高いことが伝わりやすいかと思います。

糖尿病の治療をすることで、こういった合併症のリスクを減らすことにもつながります。

(3)薬物有害事象が出やすい

歳を重ねると肝・腎機能が低下しやすく、代謝・排泄の機能も落ちていきます。

腎臓から薬が排出されるスピードも落ちることから、薬が効きすぎてしまい「薬物有害事象」と呼ばれる好ましくない症状や健康被害を起こすリスクが高まると言われています。

医師と相談しながら薬の種類や量を決め、しっかりと管理していくことが大切です。

(4)治療の自己管理が難しい場合も

高齢の方の場合、認知機能や日常生活動作(ADL)の低下、たくさんのお薬を併用していることなどによって、治療の自己管理が難しい場合が多いことも特徴です。

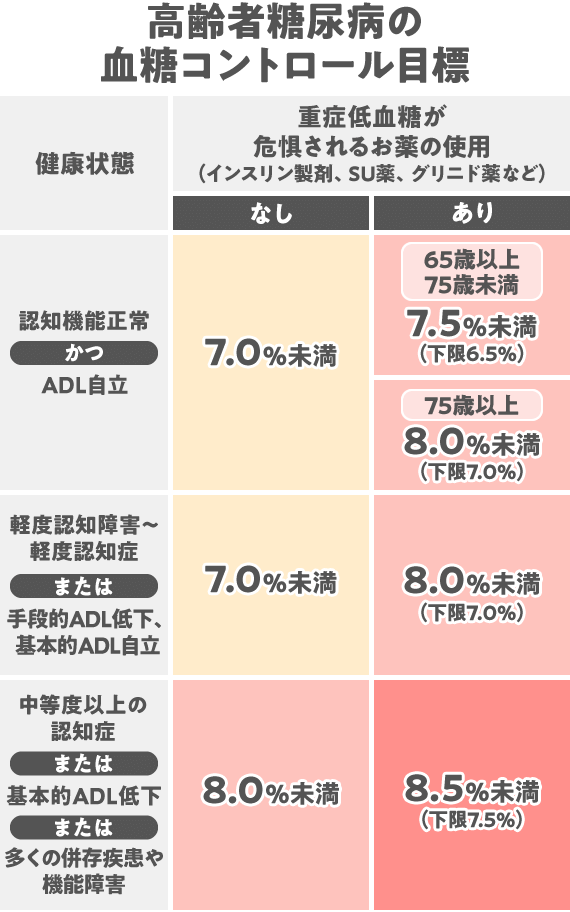

このように、高齢者糖尿病では身体機能による多くの特徴がみられることから、体に過度な負担をかけないよう65歳以下の糖尿病よりも緩めの高齢者独自の「血糖コントロール目標」が設定されています。

高齢の方は体の状態などが様々なため、治療目標も上記コントロール目標を参考に、一人ひとりに合わせた血糖コンロトール目標を設定していきます。

血糖コンロトール目標については、「糖尿病の治療法 ~食事・運動療法~」でもご紹介しておりますので、是非あわせてご覧ください。

治療~基本的な食事療法~

糖尿病では主に「食事療法」「運動療法」と、お薬を使った「薬物療法」で治療をしていきます。

高齢者糖尿病の場合、前述の通り一人ひとりの体の状態が異なるため、治療時に気を付けなければならないことも人によって様々ですが、今回は一般的な食事療法について見ていきましょう。

高齢者糖尿病は「低栄養」にも注意?

糖尿病の治療では「総エネルギーの適正化」と「三大栄養素をバランスよく食べること」の二点を重点的に行います。

65歳以下の糖尿病の食事療法では、肥満を伴う場合、減量することも大切になってきますが、高齢者糖尿病は過栄養だけでなく、「低栄養」にも考慮した食事療法を行う必要があります。

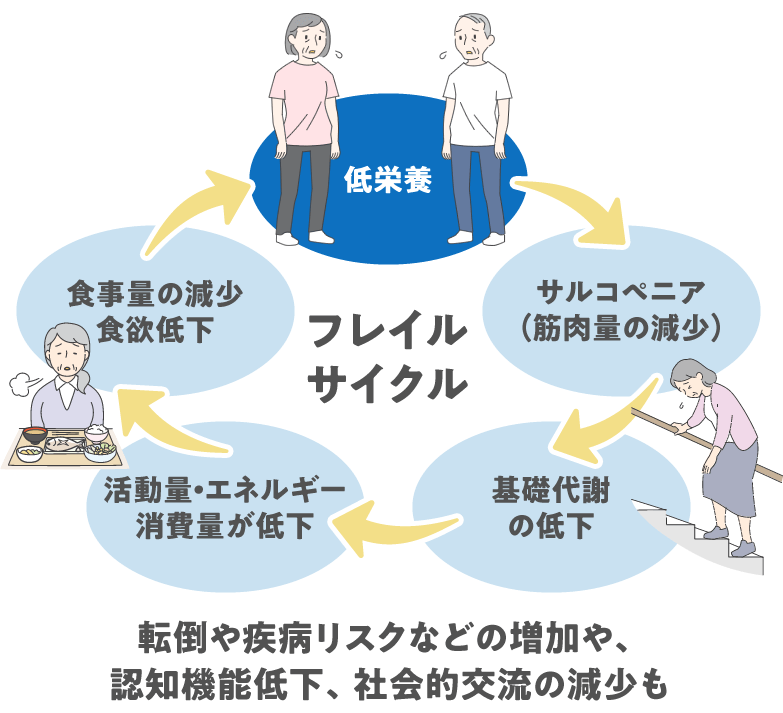

低栄養に陥ると、サルコペニア(筋肉量の減少)につながりやすく、活動量や消費量の低下を招き、再び食事量が減少して低栄養が加速する負のサイクルに陥りやすくなります。すると社会的な活動や交流も減っていき、「フレイル(虚弱)」と呼ばれる心身共に衰えた状態が進行していくことに。

高齢者糖尿病の方は筋肉量が低下しやすいとも言われているため、特にこの低栄養対策が重要になってきます。

エネルギー摂取量の適正化

過度な栄養摂取や前述のような低栄養を防ぎ、適切な食事をとるため、必要なエネルギー量を計算して1日の食事量の目安を決めていきます。

必要なエネルギー摂取量は目標体重に応じて設定するため、まずは目標体重を計算してみましょう。

目標体重は、65歳以下の場合「身長(m)×身長(m)×22」で設定しますが、65歳以上の高齢者糖尿病では、少し高く設定します。

65歳以上の目標体重

身長(m)×身長(m)×22~25

例:身長160cmの方の場合……1.6×1.6×(22~25)=56.32~64kg

目標体重が設定できたら、そこにエネルギー係数30~35をかけると、エネルギー摂取量の目安を算出できます。

エネルギー摂取量の目安

身長(m)×身長(m)×22~25×(30~35)

例:身長160cmの方の場合……1.6×1.6×(22~25)×(30~35) =1600~2200kcal

食習慣の改善も大切

「高齢者糖尿病の特徴」で細小血管障害や大血管障害の合併症を起こしやすいとご紹介しましたが、食後の高血糖や血糖スパイクが血管障害、臓器障害のリスクになるため、

- よく噛んでゆっくり食べる

- 野菜・主菜を先に摂取する

- 食物繊維を多く含んだグライセミックインデックス(GI)の低い食品を摂取する

など血糖値が急激に上がりにくい食べ方をする「食習慣の改善」で、血糖スパイクなどのリスクを低減します。

「食事を朝型にする」「食事の時間が空いてしまう場合には分割食にする」など、食事のタイミングも大切になってきますので、一度ご相談ください。

厳しすぎる炭水化物制限もNG?バランスの良い食事を

食物にはそれぞれ人間の活動に必要なエネルギーがあり、その種類によって「炭水化物」や「タンパク質」など分類分けされていることはご存知ですよね。

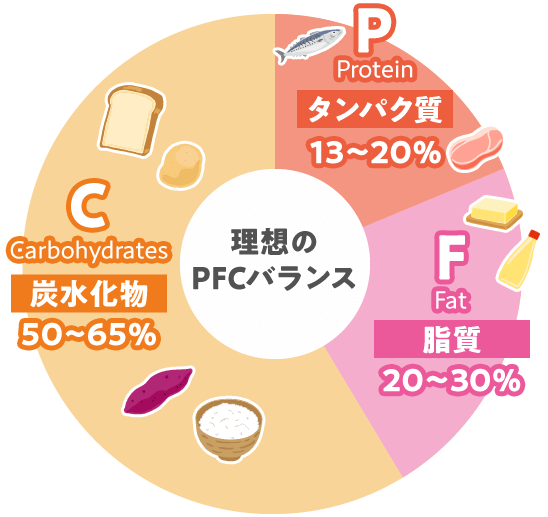

しかし、「バランスよく食べる」とはよく言うものの、実際にどのバランスがちょうど良いか、ご存知の方は意外と少ないものです。

中には「炭水化物ダイエットがいいと聞いたから」と厳しすぎる炭水化物制限をしてしまい、リバウンドが大きくなってしまうケースも。

食事のバランスも体重や血糖値のコントロールなどに大きな影響を与える原因となってきますので、この機会に見直してみましょう。

三大栄養素で考える場合、バランスの良い食事は、炭水化物50~65%エネルギー、タンパク質13~20%エネルギ―、脂質20~30%エネルギー(飽和脂肪酸7%以下)とされています。

体を動かすエネルギーとなる「炭水化物」に、筋肉や臓器を構成する材料となる「タンパク質」、ホルモンや細胞膜などを構成したり体を寒さから守ったりと幅広い役割を担う「脂質」。いずれも私たちの体には必要な栄養素です。

炭水化物の摂取を減らす際には食物繊維を十分に摂取するなど工夫が必要ですので、必ずご相談ください。

植物性のタンパク質や魚を食べて腎機能悪化防止を

高齢者糖尿病の特徴として、「肝・腎機能が低下しやすく、薬物有害事象が出やすい」ことをご紹介していましたが、腎機能を悪化させないように、植物性のタンパク質や魚などを中心に摂取しましょう。

赤身の豚肉や牛肉よりも、鶏肉や白身の魚がおすすめです。

基本は前述の通り20%エネルギー以下ですが、高齢者糖尿病におけるフレイル(虚弱)予防のために摂りたいタンパク質量は、体重当たり1.0g/kg体重/日以上です。

例えば、体重60kgであれば、60g/日タンパク質が必要になります。

1食ずつ均等に摂り、朝食20g、昼食20g、夕食20gにできるとなお良いです。

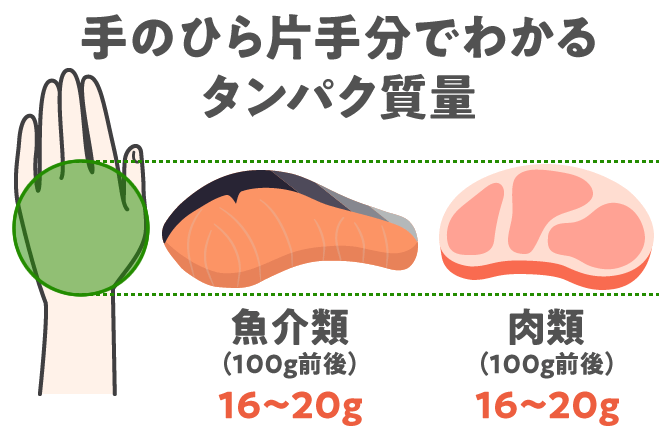

タンパク質量は、手のひらを目安にして考えることができます。

肉や魚は手のひら片手分の量でタンパク質量約20gです。目安にしましょう。

一人ひとりに合わせた食事療法

今回は、高齢者糖尿病と食事療法についてお話しました。

高齢の方の場合飲み込む力が弱くなり、食事では「誤嚥」も起こしやすくなっています。誤嚥は肺炎に繋がることもあるため、よく噛んでゆっくり飲み込むことも大切です。

当院では管理栄養士が一人ひとりに合わせた栄養指導を行っています。

食生活の改善や適切なエネルギーの摂取、個人の体質による食事面のケアなど、心配な部分がありましたら、お気軽にご相談ください。